Das Kunsterlebnis im neuro-biologischen Zeitalter

Giotto, "St. Franziskus predigt den Vögeln",

um 1295

Kürzlich, in der Tate Gallery vor Stanley Spencers „Saint Francis and

the Birds“, erlebte ich die exorbitante Performance eines

Museumsbesuchers, dessen Versuch nämlich, den himmelwärts gerichteten

Blick und die akrobatisch verdrehten Arme und Beine des Heiligen, die

das anwesende Federvieh mehr als alles andere zu beeindrucken scheinen,

nachzuahmen:

Ein Anblick für die Götter, und das bei freiem Eintritt! Hatten ihm

seine „mirror neurons“ einen Streich gespielt oder karikierte er

hochbewußt die durchs Kunsterlebnis ausgelöste Zustandsveränderung?

| Stanley Spencer, "St. Francis and the Birds" |

| Link zum Bild |

Zu den wenigen Überraschungen der letzten documenta

zählte ein die Auswahlkriterien betreffendes Aviso der Kuratorin Ruth

Noack. In einer Kunstzeitungs-Kolumne (9/2006) gab sie bekannt, wichtig

sei ihr die Verführung zu unerwarteten Einsichten, bei denen die

beglückende Beziehung zwischen Betrachter und Kunstwerk auf einer

anderen Gewißheit als der des Altbekannten fuße. Bemerkenswert an dieser

Verlautbarung war nicht deren nahezu 100%-ige Folgenlosigkeit, sondern,

daß sie überhaupt öffentlich formuliert wurde, und zwar von einer –

temporär zumindest – exponierten Figur der Kunstszene.

Damit war ein spezifischer Modus der Kunstrezeption

angesprochen, der seit dem 18. Jahrhundert als ästhetisches Erlebnis

(Baumgarten) firmiert, im 19. Jahrhundert unter der Bezeichnung

Kunsterlebnis volkstümlich wurde, aber im aktuellen Diskurs schon

seit den 70er Jahren keine Rolle mehr spielt. Zwar offeriert die

Tourismusindustrie, fasziniert von der noch immer nachwirkenden Aura des

Begriffs, das generationsübergreifende, spezielle, hautnahe, delikate,

ultimative Kunsterlebnis. Selbstverständlich binden Museen, Messen (Art

Cologne: „Kunsterlebnis pur“) oder Großveranstaltungen wie die documenta

die offenbar vielversprechende Vokabel in ihre Marketing-Strategien ein.

Tatsächlich aber – das

vermitteln Katalogtexte, Exponate und Ausstellungsdesign des Kasseler

Events – zielen avancierte Kuratoren, wenn sie zum „Bespielen“ antreten,

auf nichts weniger ab als auf eben dieses Erlebnis. „Theorie-Karaoke“

(Pierangelo Maset) steht entschieden höher im Kurs. Selbst eine

Ausstellung wie die „Über Schönheit“ (2005) im Berliner Haus der

Kulturen hatte ausdrücklich nicht die „sinnliche Reaktion des

Betrachters auf ´schöne Bilder´“, also ein Kunsterlebnis im Blick,

vielmehr ging es darum, den Begriff Schönheit – so der Kurator Wu Hung

aus Chicago – „als ein Feld für Problematisierungen in der Produktion

und in der Würdigung heutiger Kunst“ neu zu fassen.

Weitgehende Zurückhaltung auch bei Kunst- bzw. Bildwissenschaftlern: Versuche etwa, den Begriff neu zu konnotieren, sind rar, beschränken sich bislang auf relativ wenige Arbeiten, die den Ausstellungsbetrieb nicht erreichen. Interessant ist in dem Zusammenhang der Hinweis Hans Ulrich Gumbrechts am Schluß seines Essays Epiphanien, er habe sich, um Mißverständnissen vorzubeugen, daran gewöhnt, einen bestimmten, durch das ästhetische Erleben ausgelösten Zustand mit einer umgangssprachlichen englischen Redewendung (to be in synch with the things of the world) zu charakterisieren.

Die eigens angehängte Fußnote, er reagiere mit der Erläuterung des Ausdrucks „in Einklang sein“ auf den Einwand eines Kollegen, verführt zu der Vorstellung, es stünden hier mehr als nur Begriffsklärungen zur Debatte: Offensichtlich existiert neben der Venustraphobie, der Angst vor schönen Frauen, die Angst vor den Schönen Künsten, vor dem Kunsterlebnis.Was Dürer über die Schönheit feststellen mußte, daß

er nicht wisse, was das sei, wiewohl sie vielen Dingen anhänge, dürfte

auch für das Kunsterlebnis gelten. Wer also hier definiert, macht sich

zum Narren: Ausgelöst wird es durch komplexe, via Gestalt formulierte

Mitteilungen über ästhetisches Erleben; über Bilder also, die bestimmte

intensive Momente fixieren, in denen das Gefühl des In-der-Welt-Seins

kurzfristig alle anderen Empfindungen und Vorstellungen

überlagert. Gebunden an das dargestellte Motiv kommt über die Formgebung

ein abstraktes Element ins Spiel, das die konkrete Erscheinung mit

Ingredienzien der Transzendenz auflädt. Der Betrachter kann die

spezifische, jedwede Alltagsanmutung der Dinge übersteigende Faszination

ad hoc nicht analysieren, aber – die Form scheint unmittelbar auf den

Stoffwechsel einzuwirken – intuitiv spüren: als eine Art fortlaufendes

Vibrieren zwischen entfachter Sehnsucht und ihrer Beruhigung durch das

Bild. Oder anders gesagt: Man möchte im Bild bleiben und zugleich die

physischen Gegebenheiten der dargestellten Situation hinter sich lassen,

dem näher kommen, was das Kunstwerk verspricht.

Aussagen über psychische Vorgänge dieser Art machte

bereits Pythagoras im 6. vorchristlichen Jahrhundert. In einem von

Diogenes Laertios überlieferten Text vergleicht er das Leben mit einer

Festversammlung: „Die einen kommen zu ihr als Wettkämpfer, die anderen

des Geschäftes wegen, die besten aber als Zuschauer.“ Hier also werden

erstmals jene Individuen aktenkundig, die – wie man später sagen wird –

eine ästhetische Haltung einnehmen. Nach Aristoteles folgt dieser

Haltung ein Erlebnis intensiver Lust, das aus dem Schauen und Hören

geschöpft ist und er fügt hinzu, diese Lust sei so stark, daß sich der

Mensch kaum davon losreißen könne.

Im Kern ist damit fixiert, was noch immer das

Zentrum diesbezüglicher Definitionen ausmacht: die emotionale

Komponente. Und selbst für den gegenwärtig erforderlichen Appell an den

Diskurs, den Gehalt ästhetischer Wahrnehmung – auch wenn er begrifflich

nicht zu fassen ist – wieder als sinnvolle Gegebenheit zu akzeptieren,

gäbe es Hilfestellung bei Aristoteles. Er spricht von der

„Namenlosigkeit des Sinnlichen, das sich nennt, indem es sich zeigt“.

Desgleichen läßt sich seine Vorstellung, jene intensive Lust stamme aus

den Eindrücken selbst, mittels neuerer Befunde der Neuro- und

Evolutionswissenschaften bestätigen.

Zuvor eine kurze Reminiszenz an einen Top-Terminus

der Ästhetik-Debatte des ausgehenden 19. Jahrhunderts: „Mudi würde im

Boot liegen und Wasserrosen (...) aus dem schlammigen Erdreich ziehen,

oder über Einfühlung reden, das war ja jetzt so ein Schlagwort.“ Der

Satz entstammt der 1910 erstmals veröffentlichten Erzählung „Glück in

Dornen“ von Irene Forbes-Mosse, einer Enkelin Bettina von Arnims und

zeigt, daß „Einfühlung“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch außerhalb

akademischer Gefilde en vogue war. Begonnen hatte die Karriere des

Begriffs im 18. Jahrhundert. Neben Herders Formulierung

– „Ein Mensch, der stark in sich selbst ist, fühlt sich nur in

weniges, aber sehr tief hinein “(1774/78) –

war es dann vor allem Novalis´ legendäre Sentenz aus dem posthum

gedruckten Romanfragment „Die Lehrlinge zu Sais“ (1802), die jene

romantische Aktivität reüssieren ließ und mit einem Etikett versorgte:

„So wird auch keiner die Natur begreifen,

(...) der nicht (...)

sich gleichsam in sie hineinfühlt.“ Der Sprung zum substantivierten Verb

gelang mit Robert Fischers Dissertation „Über das optische Formgefühl“

(1873).

Wie kommt der Ausdruck in die Dinge? In

Beantwortung dieser Kardinalsfrage konstatiert er „ein unbewußtes

Versetzen der eigenen Leibform und hiermit auch der Seele in die

Objektform“ und fährt fort: „Hieraus ergab sich mir der Begriff, den ich

Einfühlung nenne.“ Bei Theodor Lipps schließlich avanciert „Einfühlung“

zum Schlüsselbegriff einer psychologisch fundierten Ästhetik-Theorie.

Quintessenz: Ästhetisches Erleben ergibt sich, wenn der Betrachter seine

psychische Aktivität auf ein fokussiertes Objekt überträgt.

Interessanterweise erscheint 1875, zwei Jahre

nachdem Robert Vischer seine Dissertation veröffentlicht hatte, mit

Hermann Siebecks „Das Wesen der ästhetischen Anschauung“ eine Arbeit,

die zu gänzlich anderen Ergebnissen kommt. Während die

Einfühlungstheorie in der Aktivität des Subjekts und dessen

„Selbstversetzung ins Objekt“ (Heinrich Wölflin) den Ausgangpunkt für

ästhetisches Erleben sieht, drehen sich die Verhältnisse in der von

Siebeck vertretenen Kontemplations-Theorie um: Die Aktivität –

Schopenhauer spricht vom Entgegenkommen der Natur – liegt beim Objekt;

der Betrachter, der sich vom Objekt „erfüllen läßt“, „zu seinem Spiegel

wird“, bleibt passiv. Nicht nur

das letzte Zitatfragment legt nahe, von dieser Position aus eine Brücke

zu den Spiegelneuronen, den

aktuellen Hätschelkindern der Neurobiologie und Neuropsychologie zu

schlagen.

Nachdem 1992 das Team um Giacomo Rizzolatti im

Prämotorischen Kortex von Makaken auf bestimmte Nervenzellen gestoßen

war, die auch dann feuerten, wenn nicht der Proband selbst, sondern der

Experimentator nach der vielzitierten Erdnuß griff und diese Entdeckung

1996 unter der Bezeichnung „Affen-Spiegel-Neuronen“ über zwei Artikel in

die wissenschaftliche Welt entlassen hatte, gerieten „Nachahmerzellen“

relativ schnell in den Fokus wissenschaftlicher Aufmerksamkeit, was

Rizzolatti später mit leichter Ironie kommentierte, denn bis dahin hatte

sich die Neurophysiologie primär für „höhere“, d.h., für Kognition,

Geist und Bewußtsein zuständige Neuronenfelder interessiert und jene

Zentren, die „nur“ einfache Bewegungen auslösen, stark vernachlässigt.

Als später William Hutchinson die Spiegelneuronen

auch bei Menschen nachweisen konnte (1999) und ihre Relevanz u.a. für

Partnersuchende, Physio- und Psychotherapeuten, Pädagogen, Logopäden und

Dentisten („Mit Spiegelneuronen gegen Zahnarztangst“) kaum noch in

Zweifel steht, würde man – so die Vermutung – auf

ihre Etablierung in Bereichen der

Kunst nicht allzu lange warten müssen, zumal das System der

Spiegelzellen als Erklärungsmodell für Intuition anderen Vorstellungen –

Enterisches Nervensystem („Bauchgefühl“), Damasios

„Als-ob-Körperschleife“ – den Rang abzulaufen scheint. Was durchaus von

Belang ist, da Intuition als das konstituierende Element

künstlerischer Produktion und deren Rezeption gilt.

Vorerst allerdings gibt es nur wenige konkrete

Hinweise: Daß Nachahmerzellen bei der Wahrnehmung von Tanzdarbietungen

eine Rolle spielen, beim Zuschauer also die gleichen Hirnareale

aktivieren wie beim Tänzer, ist nicht überraschend („Journal of

Neuroscience“ Dezember 2006). Bewegt sich dagegen ein Roboter,

unterbleibt die Nervenentladung. Was aber passiert angesichts einer

bildhaften Darstellung? In einem Vortrag über „Neuronale Rezeption

emotionaler Inhalte der darstellenden Kunst“ beschreibt Hans Hacker den

Informationsfluß, der schlußendlich den hier zunächst interessierenden

Effekt bewirkt: Die dem Ausdruck des Bildes eingeschriebenen Emotionen

evozieren unmittelbar und unbewußt eine Erregung, die im Mandelkern

(Sitz der Gefühle) aufgenommen wird. Während daneben die über mehrere

Neuronenstationen laufende Umwandlung des von der Netzhaut erfaßten

visuellen Reizes in eine Wahrnehmung erfolgt, geht zugleich ein

Informationsstrom zum Scheitellappen, der dort – im diesbezüglichen

Abstrakt sind die Spiegelneuronen ausdrücklich genannt – den Impuls zur

Nachahmung der dargestellten Körperhaltung auslösen kann.

Inzwischen wurden interne Simulationen auch bei

Wahrnehmungen registriert, wo es um innere Bewegung geht.

Christian Keysers vom Neuro-Imaging Center in Groningen stieß auf

neuronale Erregungen im Insularen Kortex, und zwar ebenfalls dann, wenn

Testpersonen Gefühle wie Angst, Freude, Ekel in filmischer Darstellung

beobachteten. Keysers vermutet Spiegelzellen auch in anderen Bereichen

des Gehirns und geht davon aus, daß sie die gesamte Palette

wahrzunehmender Empfindungen imitieren können. Vermutlich also nehmen

Künstler – intensiver offenbar und umfassender als dies bei Erwachsen

normalerweise der Fall ist – mit Hilfe der Spiegelneuronen das

Grundbefinden eines Gegenübers sowie dessen aktuelle Gestimmtheit

intuitiv wahr. Und sie erleben diese gefühlsunterlegte Erfahrung – hier

durchaus Kindern vergleichbar – als einen

Erkenntnisakt von höchster Bedeutung. Nicht zufällig gehören

Sätze wie „Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt

darin, als Erwachsener einer zu bleiben.“ (Pablo Picasso) oder „Kunst

ist nichts anderes als der Versuch, die Intensität frühester Erfahrungen

wiederzugewinnen.“ (Henry Moore) zum Zitatenfundus des 20. Jahrhunderts.

Zweifellos aber führt auch bei Künstlern nicht automatisch jeder optische Input zur Ausschüttung dopaminerger Neurotransmitter, d.h., zur Belohnung durch Lustempfindung, mit der die Evolution, so heißt es, „nützliche“ Aktivitäten ihrer Organismen auszeichnet. Anders gesagt: Nicht sämtliche Kontakte mit fremder Innerlichkeit ergeben zwangsläufig ein attraktives Sujet. Ob eine wahrgenommene Person zum Motiv wird, hängt ab von den neuronalen Verschaltungsmustern, den inneren Bildern des betreffenden Künstlers und der Art und Weise, wie diese Person in Erscheinung tritt. An dem Punkt greift der für Künstler überaus wichtige V-Effekt: Während die eintreffenden Sinnesreize – so die Vorstellung moderner Neurobiologen – im Kortex ein Wahrnehmungsbild entstehen lassen, wird in anderen Arealen der Hirnrinde, ausgehend von vorhandenen Einprägungen, ein Erwartungsbild aufgebaut. Keine Reaktion erfolgt, wenn beide Muster übereinstimmen oder total divergieren. Abweichungen dagegen evozieren neuronale Aktivitäten, die sich dem Wahrnehmenden via Gefühl vermitteln: Irritation verbunden mit leichter Erregung. Die minimale Abwandlung – an der Ampel: der knallrote Reflex auf dem Gesicht einer Frau – bewirkt eine Verfremdung des Vertrauten, die zu gesteigerter Aufmerksamkeit führt. Das Wahrgenommene löst sich kurzfristig (zwei Sekunden später „kommt“ grün!) aus dem pragmatischen Kontext, gerät in die Perspektive des Ästhetischen und könnte, aufgeladen mit sinnlichem Sinn, eine bildnerische Klärung, d.h. Formulierung des Phänomens motivieren.

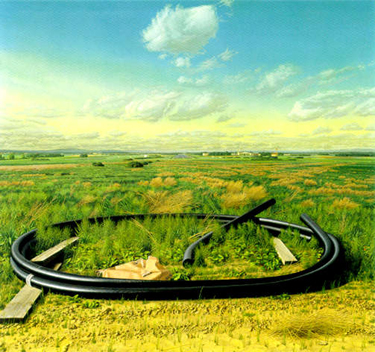

Sollten Spiegelneuronen auch an Gefühlsaufwallungen

vor Bergwiesen und Moorkuhlen

beteiligt sein? Oder kommen solche Empfindungen – und damit die

Verdichtung einer Wahrnehmung zum Motiv – über neuronale Resonanzen

anderer Nervenzellen zustande? Wie auch immer: Dem Landschafsmaler Bernd

Schwering z.B. gibt sich, wie er im Apex-Interview Nr.1 mitteilt, ein

Motiv so zu erkennen: „Dann plinkt´s oben!“

Die Zündung eines

Neuronenblitzes ? Vermutlich ist das „Plinken“ hier auch dem

erwähnten V-Effekt zuzuschreiben, denn Schwerings um die Zeit (1973)

entstehende „Vorbeifahrlandschaften“, in denen, gänzlich unerwartet,

Strommasten und Verkehrsschilder etc. im Vordergrund zu Schlieren

verwischt erscheinen, Rübenmiete, Bäume und Büsche im Fond des Bildes

dagegen relativ deutlich dargestellt sind, entsprechen geradezu

idealtypisch der Abweichung vom etablierten Schema. Entfalten aber kann

sich diese Situation nur auf der Basis einer spezifischen

Subjekt-Objekt-Beziehung, aufgrund also eines bestimmten

Einwirkungspotentials der Landschaft und der entsprechenden

Disposition seitens des Empfängers.

Was die Wirkung der Dinge, der Außenwelt generell

und die gegenwartsnahe Beschreibung seiner wesentlichen Komponenten

betrifft, so findet sich bei dem englischen Lyriker Gerard Manley

Hopkins (1844-1889) eine erstaunliche

– poetisch fundierte – Vorwegnahme. In seinen Tagebüchern stößt

man auf die von ihm neugeprägten Termini „inscape“ und „instress“. Folgt

man der Interpretation Wolfgang Clemens, dann bezeichnet „inscape“ den

in der Gestalt ausgedrückten Wesenskern eines Dinges, während mit

„instress“ die Fähigkeit des Objekts gemeint ist, über diese Gestalt auf

das Subjekt einzuwirken. Jakob von Uexküll spricht in vergleichbarem

Zusammenhang von „Wirkmalen“ und „Wirkzeichen“. In modifizierter Diktion

sind beider Vorstellungen nach wie vor im Gespräch. So konstatierte

Adolf Portmann als Quintessenz langjähriger Forschungsarbeit, die Natur

bringe als primäre Qualität Ausdruck hervor. Der Biologe Andreas Weber

vertritt mit Verweis auf

Aristoteles, für den die morphologische Form eines Lebewesens dessen

anima war, die These, im Äußeren eines Organismus manifestiere sich

seine innere Grundbefindlichkeit. Und

Hartmut Böhme konstatiert, daß Natur in den Dingen eine Sprache

mit sich führe, wobei zur Ergänzung

Jaak Panksepp (er entdeckte, daß Ratten beim Spielen zirpen,

d.h., lachen!) zu nennen wäre, der die Buchstaben dieser Sprache als

eine Erscheinungsform der Materie sieht, die einen für Lebewesen sofort

lesbaren emotionalen Wert vermitteln.

Grundmuster oder Urbilder“. In den dabei wirksamen inneren Bildern

(Verschaltungsmustern, Repräsentationen) sind offensichtlich Präferenzen

gespeichert; nicht für bestimmte Naturdinge oder Artefakte, sondern für

bestimmte Modi ihrer Erscheinung. So reagieren Künstler je nach

Konditionierung primär auf

kräftige oder gedeckte Farben, auf grafische Elemente, prägnante

Hell-Dunkel-Effekte, extreme Plastizität, Komplementär-Kontraste etc.

oder eben auf die höchst animierende Ansammlung differenziertester

Texturen, wie sie das erwähnte Unkraut-Areal offeriert.

Wie entstehen diese inneren Bilder, wodurch

erhalten sie ihre individuell-spezifische Strukturierung? In

rudimentärer Form existieren sie ab ovo und ihr Ausbau, ihre

Modifikation und Neugestaltung setzt bereits im pränatalen Stadium ein;

zunächst evoziert durch Reize aus dem Mutterleib, später durch

Informationen aus der Umwelt. Relativ sicher ist, daß sich die für

ästhetische Wahrnehmung relevanten Muster zwischen dem 3. und 5.

Lebensjahr konstituieren, im Verlauf der entscheidenden Phase

organischer Gehirnreifung also, in der das neuronale System eine

besondere Offenheit in Bezug auf Erweiterung und Variation bereits

angelegter Erwartungsbilder erkennen läßt. Zum Prozeß des

Zustandekommens der individuellen Matrix gibt es verständlicherweise

keine wissenschaftlichen Reihenuntersuchungen, aber es gibt

Künstleräußerungen über den Ort des Geschehens sowie die besonderen

Umstände und atmosphärischen Gegebenheiten, wobei nie der Hinweis auf

dabei auftretende sehr spezifische Gefühle fehlt. Unbeantwortet

indessen, bislang jedenfalls, bleibt die Frage, weshalb diese

frühkindlichen, die spätere Produktion eines Künstlers wesentlich

mitbestimmenden Einprägungen – ob sie via einmaliges Ereignis oder

schrittweise erfolgen – einer möglichen Fragmentierung oder

Umstrukturierung entgehen. Gilt das beschriebene Procedere

„Wahrnehmungsbild → Erwartungsbild → Abgleich → neues, erweitertes

Erwartungsbild“ nur für pragmatisches Sehen (ich achte auf die Pfütze,

damit ich keine nassen Füße bekomme!), bedingt auch für sinnliche

Wahrnehmungen (der schillernde Ölfleck, die Spiegelung der Wolken auf

der Wasseroberfläche!), keinesfalls aber für den exzeptionellen Moment

ästhetischer Wahrnehmung, der dem Kind, begleitet von einer

„Meta-Emotion“ unterschwellig aber einprägsam vermittelt, in welchem

Erscheinungsmodus die Dinge der Welt speziell ihm den ultimativen

Zugang, das Erlebnis ihrer Evidenz, ihrer Schönheit anbieten? Dieter

Asmus: „Dieses Zentral-Erlebnis ist wie ein Haustürschlüssel: Wenn man

an ihm rumändert, paßt er nicht mehr ins Schloß.“

Geht man von einem vergleichbaren persönlichen

Ereignis wie der „ersten Liebe“ aus, dann erfolgt die Speicherung der

neuronalen Korrelate von Vorgängen derartiger Qualität offenbar in

Bereichen des Großhirns, wo sie von „alltäglichen“ Wahrnehmungsbildern

kaum tangiert werden. Ob es sich um „Flashbulb Memories“

(„Blitzlicht-Erinnerungen“), handelt – die momenthafte Modellierung der

individuellen Matrix deckt sich, bezogen auf die charakteristischen

Elemente, mit der landläufigen Definition des Begriffs – oder um die

sukzessive Ausbildung des Musters, das sich über wiederholtes Erleben

der betreffenden Wahrnehmungssituation schließlich als komplexes

Reizschema dauerhaft einbrennt: in jedem Fall scheinen diese inneren

Bilder ins autobiografische Gedächtnis zu geraten, jenen Teil des

episodischen Langzeitgedächtnisses, in dem Erinnerungen an spektakuläre

persönliche Ereignisse dauerhaft repräsentiert sind. Ins Auge

fällt, daß sie sich auch dann in allen Facetten vergegenwärtigen, wenn

nur bestimmte Elemente des entsprechen Musters – durch einen visuellen

oder gustatorischen Reiz etwa – berührt werden (Prousts Madeleines). Der

nächtliche Parkplatz und die im Licht der Mastleuchen aufscheinenden

Lastwagen beispielsweise, von Altmeppen wahrgenommen Mitte der 70er

Jahre, laden sich über die Aktivierung des Urmusters mit den

konnotierten Emotionen auf, werden zum Motiv "Heiligengeistfeld", obwohl von der ursprünglichen Situation (Junigarten im

Morgenlicht vor dunkler Hauswand), die der Künstler als Kind erlebte,

nur zwei Komponenten im Spiel sind.

Expressis verbis ist dieser Sachverhalt bislang

nicht formuliert, aber aus neurologischer Sicht wären solche

Bewußtseinsvorgänge wie das ästhetische Erleben, in denen Landschaften,

bestimmte Ding- oder Figurenkonstellationen etc. zum Motiv werden, wohl

den „Metarepräsentationen“ zuzuordnen, d.h., Verschaltungsmustern

höherer Ordnung, durch die das Gehirn seine aktuelle Befindlichkeit

abbildet. Nach Antonio Damasio geht es bei der Produktion dieserart

Vorstellungen um Fabrikationen des von ihm sogenannten

„Drittkraft-Komplexes“, konkreter, um Darstellung von Reaktionen auf

Reaktionen; auf Veränderungen von Mustern also, die durch neu ins

Blickfeld geratene Objekte ausgelöst werden.

Metarepräsentationen lassen sich nicht lokalisieren, sondern

existieren als nichtlokale dynamische Gebilde, die Areal übergreifend

als synchrone Zustände von Millionen verteilter Nervenzellen in

Erscheinung treten (Wolf Singer). Von entscheidender Bedeutung für die

Synchronisation sind – dem

Modell des Bremer Neurobiologen Hans Flohr zufolge – die sog.

NMDA-Synapsen der Hirnrinde. Sie ermöglichen die Kreation komplex

strukturierter neuronaler „Assemblies“, die Zustände ästhetischer

Begeisterung spürbar machen.

Worauf aber bezieht sich diese Begeisterung? Was

ist die Essenz jener wortlosen Botschaften, die den Künstler

veranlassen, ihre Evidenz via Kunstwerk zu „beweisen“? Im Werk des

englischen Schriftstellers W.H. Hudson – er verlebte seine Kindheit in

den Pampas Argentiniens – ist von solchen Momenten mehrfach die Rede und

das folgende

Erinnerungsbild, erstmals 1931 veröffentlicht, deutet an, worum es dabei

geht: „Im Januar im rostbraunen

Gras auf dem Rücken liegen und hochstarren an den weiten, heißen,

weißblauen Himmel, der von Millionen und Myriaden schimmernder, immer

und ewig vorbeitreibender Kugeln von Distelwolle bevölkert ist; starren

und starren, bis sie für mich lebende Wesen sind und ich, in einer

Verzückung, mit ihnen bin, treibend in dieser gewaltigen leuchtenden

Leere!"

Von einem vergleichbaren Moment berichtet der

Zeichner (und Maler) Fritz Koch. Hier löste ein zwischen Aller und Acker

liegender flacher, sumpfiger Tümpel – sein bevorzugter „Spielplatz“ –

einen bis heute nachwirkenden Impuls aus. Er sucht ähnlich

geartete Habitate auf, nimmt Maisstauden, Boviste, Tierkadaver ins

Atelier, um zeichnend den Moment zu ermitteln, in dem die von ihm

erwartete Resonanz, das Gefühl nämlich einer „tief empfundenen

Übereinstimmung“, spürbar wird. Koch spricht in dem Zusammenhang von

glücklichen Augenblicken der Kongruenz, die sich einstellen, wenn

im Zuge der Arbeit erste Details seiner minutiös gezeichneten

Imaginationen „flächendeckender Urzustände“ Gestalt annehmen.

Erwartungsgemäß knüpft ein Resümee bei den

Bemerkungen zur Kogenese und Koevolution an: Charakteristisch für

Ereignisse dieser Kategorie scheint zu sein, daß der Betrachter im

höchsten Maße bei sich und zugleich außer sich ist. Seine Aufmerksamkeit

gilt sowohl der Epiphanie der Dinge als auch den endogenen Bildern.

Ästhetische Euphorie – erlebt

als innere Turbulenz oder elementare Beruhigung – stellt sich in

dem Moment ein, wo beide Ebenen paßgenau in Deckung sind. Es wird bewußt

und als unbezweifelbar erlebt, daß etwas (von Bedeutung) außerhalb der

eigenen Person existiert, wofür es in dieser Person eine

Entsprechung, eine Matrix gibt: Ein zeitlich begrenzter, offenbar höchst

befriedigender Zustand, der als eine die gesamte Person durchdringende

Erfahrung jener von Tieck angesprochenen Verwandtschaft zu spüren ist –

beglaubigt durch Zuteilung der genannten

Neurotransmitter.

Der Psychologe und Philosoph Müller-Freienfels konstatierte bereits

1912, daß solche „Gewißheitsmomente“ jedem Kind, auch noch dem

Erwachsenen widerfahren könnten, aber – da sie verdrängt würden oder die

„Vorbereitung zur Ausnützung“ fehle – selten eine künstlerische

Tätigkeit in Gang setzten. Dabei ist es bis heute geblieben: Wie sollten

auch jene „augenblickslangen Zustände einer unbeschreiblichen inneren

Erhebung und Begeisterung“, von Unbeteiligten eher als Abständigkeit

klassifiziert, zu etwas Vernünftigem führen, zumal dem Kandidaten in der

aktuellen Situation weder eine goldene Nase wächst noch der Heilige

Lucas leibhaftig neben ihn tritt? Auch das Ambiente – visuelle

Sensationen herkömmlicher Art sind kaum im Spiel – gibt dem

Außenstehenden keinerlei Anhaltspunkte, wird übersehen oder als banal

registriert! Aber genau diese Diskrepanz zwischen einer bestenfalls

indifferenten Haltung des Umfeldes und der subjektiven Hochschätzung

jener „Banalitäten“ hinterläßt, das wird von Künstlern häufig betont,

einen Stachel, dessen unterschwellige Wirkung schließlich doch die

„Vorbereitung zur Ausnützung“, d.h., erste Versuche, sich der Dinge (der

Welt) zeichnend zu vergewissern, anstoßen, den Start zu einer

künstlerischen Tätigkeit initiieren kann.

Irgendwann schließlich, zu Beginn der

Professionalisierung, kommt das o.a. „aktuelle Erlebnis der

individuellen Grundmuster oder Urbilder“ zustande: Die von Dürer

sogenannte „inwendige Figur“ wird bewußt und zum Bezugspunkt für die

weitere künstlerische Entwicklung. Dabei geht es zuallererst um die

Klärung der Formfrage, die laut Kandinsky jeder nicht nachempfindende

Künstler individuell bewerkstelligen muß. Der 20-, 22-jährige

Kunststudent, der zwar genau weiß, was er nicht will, darüber hinaus

jedoch nur vage Vorstellungen zur Form seines zukünftiges Bildes

hat, nimmt zunächst – so könnte sich die Geschichte fortsetzen – die

aktuellen, am Markt befindlichen Installationen, Maler- und

Bildhauereien etc. in Augenschein, unterzieht sie gewissermaßen einem

Resonanz-Test, um so einen Anknüpfungspunkt zu finden. Von Künstlern, zu

denen eine gewisse Affinität besteht, übernimmt er bestimmte

Formelemente, modifiziert und ergänzt sie in fortwährendem Kontakt zu

seinem inneren Bild, bis endlich Arbeiten mit wachsendem Eigenanteil

entstehen und sichtbar wird, was man üblicherweise als „persönlichen

Stil“ oder „individuellen Ausdruck“ bezeichnet.

Damit liegt sie vor, die als Landschaft, Stilleben

oder Porträt präsentierte Mitteilung über einen intensiven Augenblick

sinnlicher Wahrnehmung: Manifestation einer das alltäglich-pragmatische

Wiedererkennen hinter sich lassenden Sicht der Dinge und zugleich

Offerte an potentielle Rezipienten, via Betrachtung in ein Kunsterlebnis

einzusteigen. Daß es nicht zwangsläufig vor jedem Kunstwerk passiert

oder oft nur als kurzer, sich schnell verflüchtigender Anhauch

registriert wird, hängt u.a. mit den individuell unterschiedlichen

Einprägungen im biographischen bzw. emotionalen Gedächtnis zusammen. Daß

es prinzipiell möglich ist, angesichts eines Bildes, einer Zeichnung

oder Plastik für Momente mit den Dingen der Welt in Einklang zu geraten,

wird verständlicher, wenn man Tiecks Gedanken zur verwandtschaftlichen

Beziehung zwischen Pflanze und Mensch um neuere Einsichten erweitert:

Natur und Kultur gehören derselben Semiosphäre an.

In beiden Bereichen erfolgt der Informationsaustausch auf identische

Weise, und zwar per Symbol, genauer, per präsentatives Symbol. So wie

ein bestimmter Erregungszustand von Nervenzellen dem Bewußtsein nicht

als deckungsgleiche Abbildung serviert, sondern symbolisiert, also

übersetzt in Gefühl, mitgeteilt wird; wie auch die Katze auf

Aggression reagiert, indem sie ein Symbol „gestaltet“, nämlich den

„Buckel“ – und dergestalt ihre Anspannung eindringlich signalisiert, so

transponiert der Maler die durch ästhetische Wahrnehmung ausgelöste

Empfindung in ein aus Farbe geformtes Symbol. Es evoziert beim

Betrachter, als habe er das Motiv realiter vor Augen, eine Emotion. Das

Symbol wirkt wie reales Eingreifen; zwischen kulturellen Zeichen und

materiellen Reizen besteht hinsichtlich der Wirkung – so Andreas Weber –

kein Unterschied.

Im Prinzip ist das richtig! Damit aber ein

artifizielles Zeichen tatsächlich die Kraft und Präzision eines

organischen Ausdrucks erreicht, sollte der betreffende Künstler Form

als entscheidenden Wirkungsfaktor (am besten) intuitiv erfaßt oder

(wenigstens) begriffen und habitualisiert haben. Natürlich, irgendeinen

Effekt erzielt jedes Bild, auch wenn es nur in einer Art

Pseudo-Impressionismus die optische Erscheinung reproduziert. Ein

Kunsterlebnis indessen wird nur bei bewußt gesetzter Form eintreten, und

die wirkt in dem Maße, wie es dem betreffenden Maler gelingt, die durch

das Motiv ausgelösten Emotionen umzusetzen.

Wenn eine Katze buckelt, dann präsentiert sie das Resultat einer Reizung, ihre Anspannung nämlich, umgesetzt in symbolische Form. Das geschieht unmittelbar, von innen nach außen, wobei ihr Organismus, dem die Störung widerfährt, zugleich als Medium ihrer Performance fungiert.

Johannes Müller Franken, "Piazza Manzini", 2003

Wenn ein Künstler von der einer

Menschengruppe „anhängenden“ Schönheit erfaßt wird (Jugendliche im

Zwielicht eines Sommerabends auf einer italienischen Piazza) und diese

Ergriffenheit (Symptom einer Neu- oder Wiederempfindung des Zustands der

Kongruenz!) als Gemälde fixieren will, muß auch er, um aus Farben –

toter Materie – die gewünschte deutliche Resonanz erzeugende Form zu

bilden, von innen nach außen arbeiten. D.h., sein

Hand-Auge-Apparat materialisiert die Form bis zum letzten Pinselstrich

in permanentem Abgleich mit dem inneren Bild, was eine erhebliche

Anstrengung insofern erfordert, als dieses innere Bild – bei

gleichzeitiger Konzentration auf den Malvorgang –

präsent bleiben muß. Nur so kann der präzise Ausdruck eines

präzisen Gefühls entstehen,

wobei – das läßt sich bei Picasso studieren – die dem Augenschein

verpflichtete Ähnlichkeit durchaus zu vernachlässigen ist.

Zurück zum Ausgangspunkt: Zweifellos hängt die

phantomhafte, kaum wirklich anwesende, nicht gänzlich abwesende Existenz

des Kunsterlebnisses im aktuellen Betrieb mit der Erweiterung des

Kunstbegriffs zusammen. Durch die permanent fortschreitende

Diskursivierung der Kunst – ein Indiz: das Anhimmeln der zum Axiom

hochstilisierten „Referenz“ – kommt es zur stillschweigenden

Suspendierung der Form als dem konstituierenden Faktor der Kunst.

Wo „Form“ nur noch als sozio-kulturelles Phänomen („Migration der Form“

war ein Themenschwerpunkt der dokumenta

12) registriert, aber nicht mehr das Erlebnis seiner Wirkung angepeilt

wird, geht das Gespür für deren basale Bedeutung und damit auch für das

Rezeptionsmodell „Kunsterlebnis“ verloren. Was da verlorenginge,

erlangte volle Reputation zwar im 19. Jahrhundert, hat sich dabei als

Fixpunkt bürgerlich-elitären Umgangs mit Kunst etabliert und zu einer

Sache mit Kultstatus entwickelt, ist aber natürlich, sofern man es in

diesem Kontext beläßt, absolut unterbewertet.

Wie anders als durch ästhetisches Erleben sollte

jenes „to bee in synch...“ spürbar werden? Was sonst als Kunst könnte

diesbezügliche Erfahrungen in Ausdruck umsetzen? Und ebenso scheint es

kein Äquivalent für die per Kunsterlebnis rekonstruierbare Empfíndung

der Identität zu geben.

Im Spiegel neuerer humanwissenschaftlicher

Erkenntnisse zeigt sich zudem, daß dieser Bereich menschlicher

Kognition in elementarer Weise mit den existenzsichernden

Grundvorgängen in Fauna und Flora verflochten bzw. als deren

kulturelle Entsprechung zu sehen ist: möglicher Ausgangspunkt für

eine neue Avantgarde?

Literatur:

Joachim Küpper/Christoph Menke (Hrsg.),

Dimensionen ästhetischer

Erfahrung. Frankfurt: Suhrkamp 2003.

Thomas Friedrich/Jörg H. Gleiter (Hrsg.),

Einfühlung und phänomenologische

Reduktion. Münster, 2007

Gerald Hüther, Die Macht der inneren Bilder, Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und die Welt verändern, Göttingen, 2004

MERKUR; Deutsche Zeitschrift fütr europäisches Denken, 2009, Heft 6 (leicht gekürzt)